ヴィトラ・デザイン・ミュ-ジアム(Vitra Design Museum)への交通機関はWeb上ではトラム、鉄道、バス又これら乗り継ぎ等いろいろ紹介されていましたが、私は市街中心部のクララプラッツ(Claraplaz)から55番のバスを利用しました。バスは約20分でVDM前の停留所につきます。30分間隔の運行でした。バーゼル市内からだと兎に角クララプラッツに行きこの55番のバスに乗るのがお勧めと思います。バーゼルの”モビリティ・チケット”を持っていれば、ドイツ内路線の料金3ユーロを下りる時に又バーゼルに戻る時は乗車時に支払う事でOKでした。

近くになるとヴィトラ社が町のところどころに展示してると言われる家具の大型モニュメントの一つがバスからも見えてきました。

また時間に余裕のある方は、レゾノ・ピアノ(Renzo Piano)設計のバイエラー財団美術館(Fandation Beyeler)とヴィトラ・キャンパス間の「リベルガーの小道(Rehberger Weg) 」”24stops .info”をトライされてはと思います。これはスイスとドイツをまたいだ約5kmの遊歩道で、途中自然の景観や設置されたアート作品の24のビューポイントを巡るものです。詳しい情報はWeb 上やiphoneアプリにあります。

VDM前の案内板と始点(終点)のアート・ベル

バスは順調に走り思っていたより早くVDM前に着きました。予定した12時からの建築ツアーに申し込もうと、まずヴィトラ・ミュージアム入口のレジに行くと係りの方から今11時からの建築ツアーが出発するところだからこれに参加しなさいと勧められ、そのままツアーに出発する事になりました。ガイドは女性の方で参加者は7-8名、私以外皆若い人です。会話から主にデザイン分野専攻の方々の様でした。

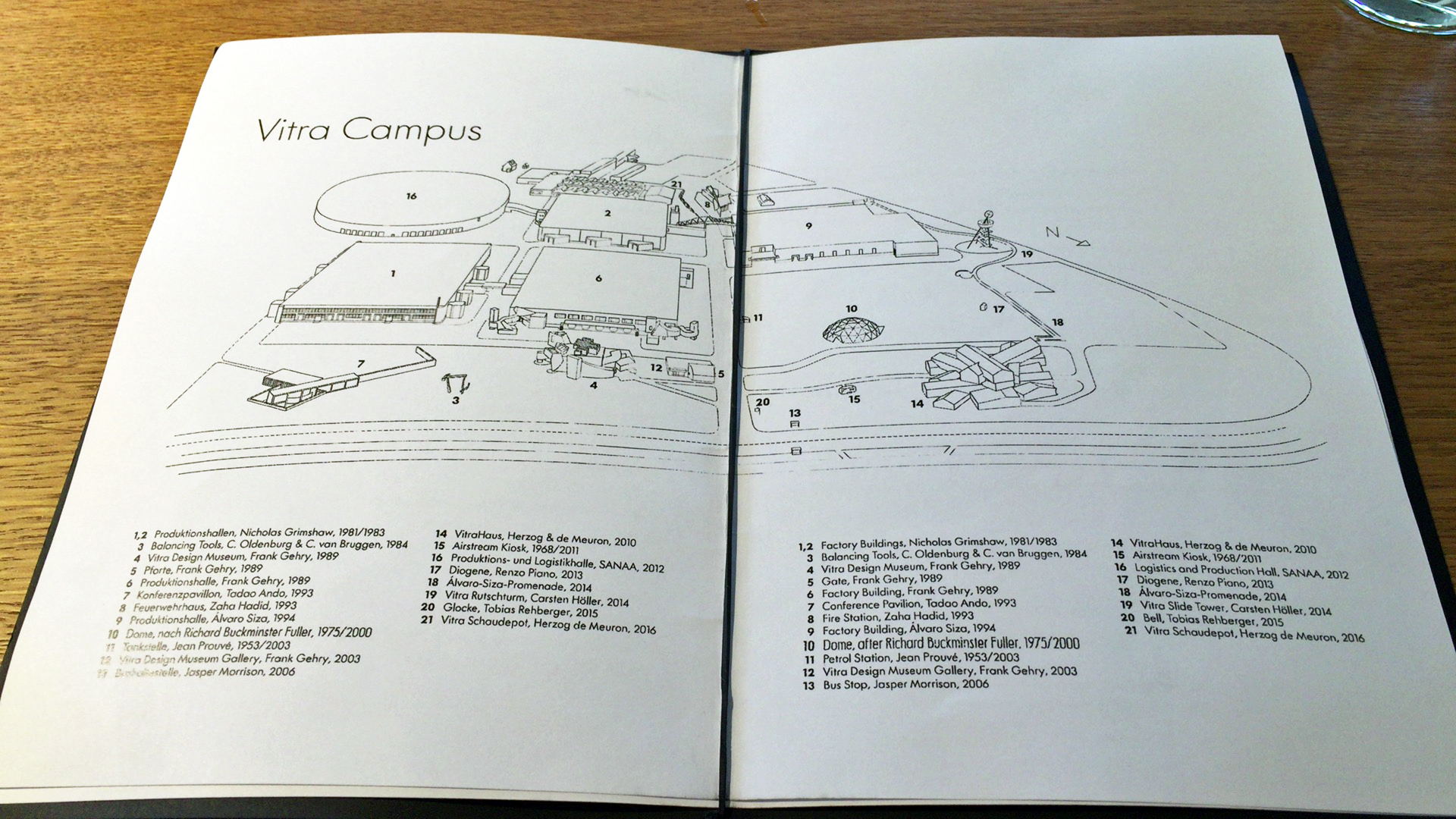

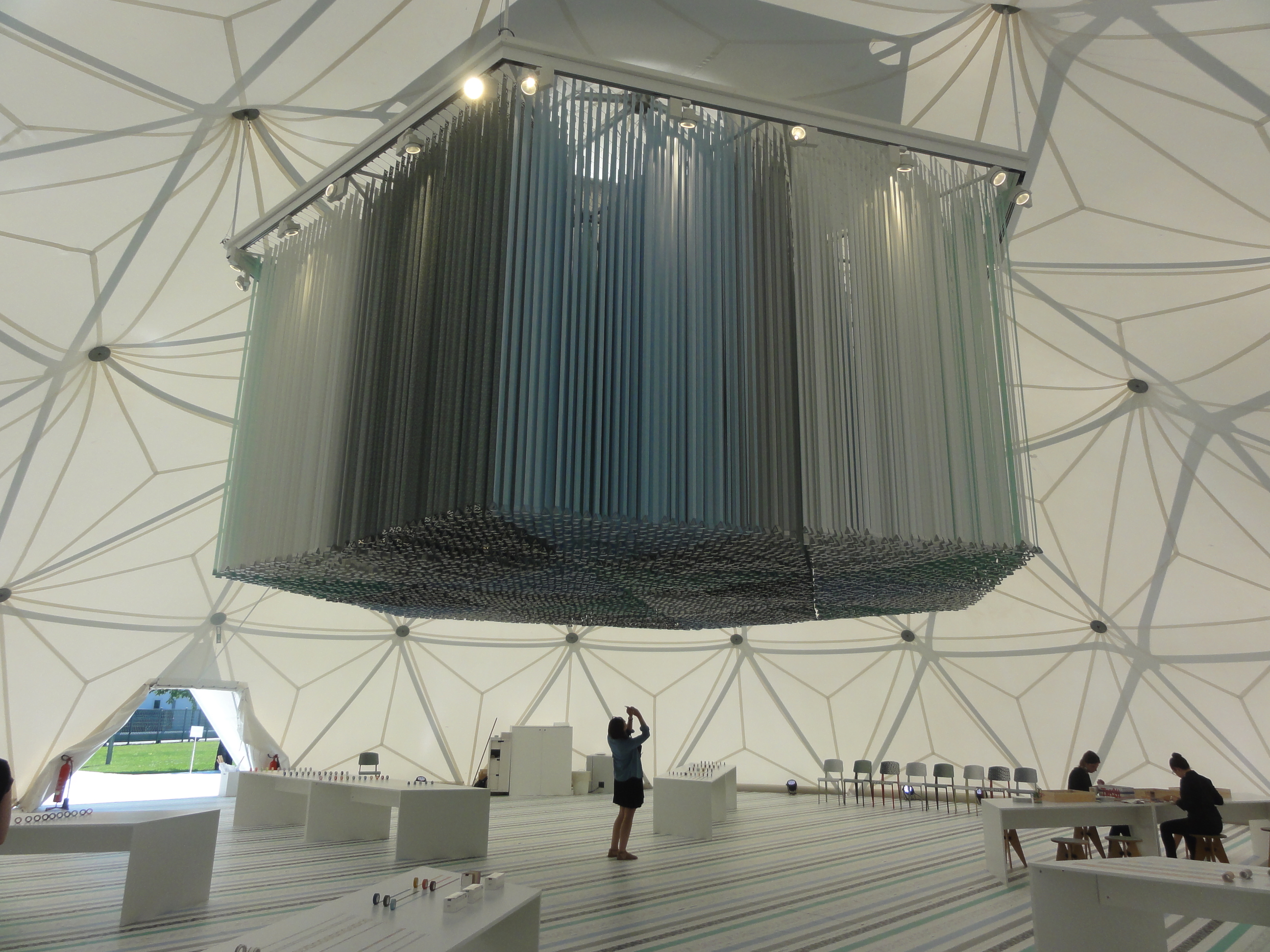

ジオデシックドーム 1975(2000)

ガイドに連れられて工場のメインゲートを入り、先ず右手にあるバックミンスター・フラー(Richard Buckminster Fuller)のジオデシックドームに向かいます。バックミンスターは1895年生まれですからコルビュジエと同時代アメリカで活躍した建築家、ジオデシックドームの元祖ですね。

この白いジオデジックドームは1975年アメリカで製作されたものをヴィトラ社が2000年が購入したものだそうです。

ジオデシックドームと言うと私などなぜか1970年の大阪万博のどこかのパビリオンを思い出しますが、非日常的な空間ですね。さっきまでの街中の見学から気持ちが切り替わります。

ドームの中に入ると外から想像したよりかなり広くて明るい空間がありました。今はアートのいろんなイベントに使われているそうで、見学時は写真にあるような七夕?の様なアートが製作中でした。柔らかい光の中で中々綺麗でした。

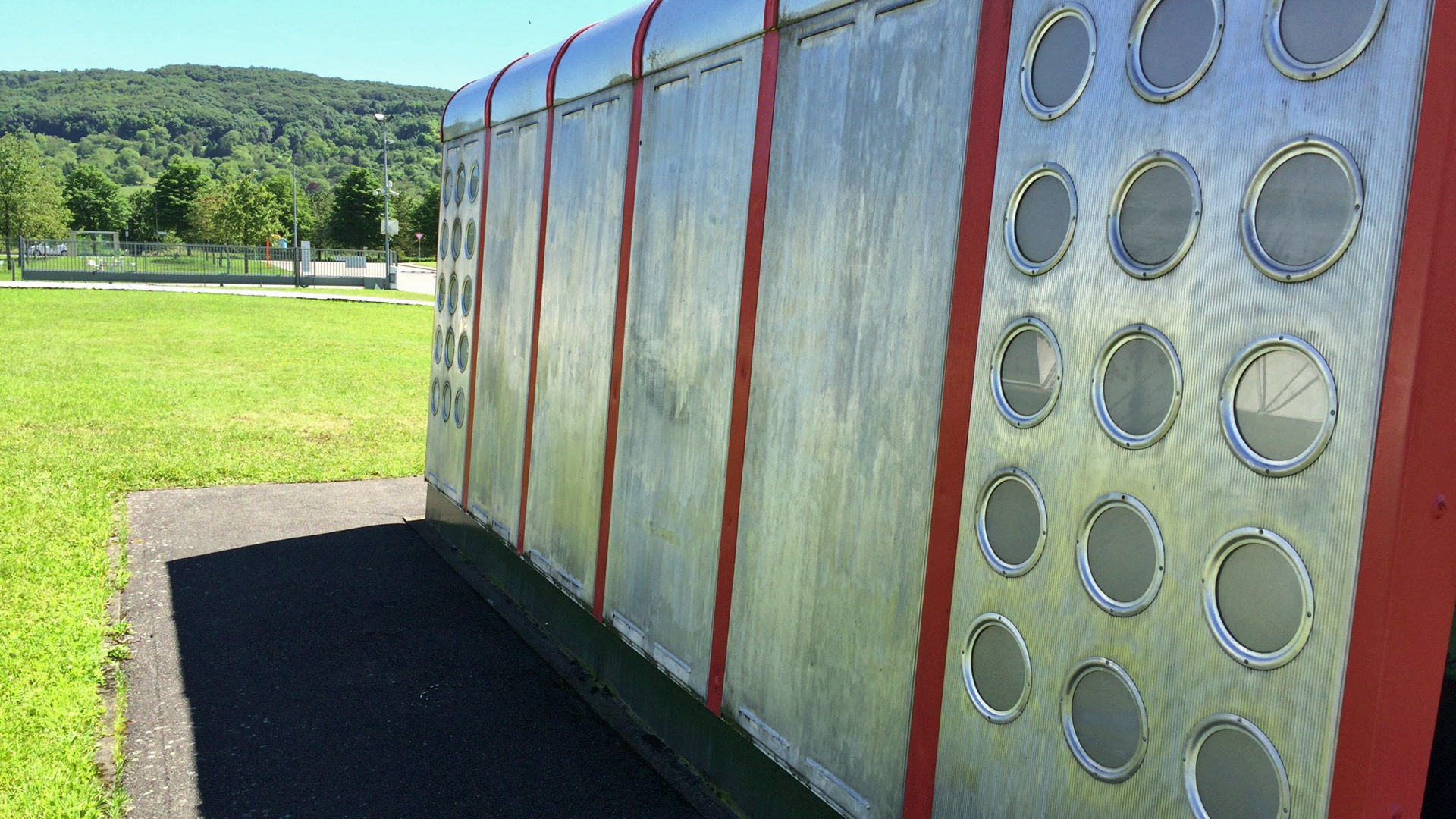

ガソリンスタンド 1953(2003)

隣に移動すると今度はジャン・ブルーヴェ(Jean Prouvé)設計のガソリンスタンドです。小さな建物ですが見所があります。バックヤードのカーブしたアルミ製のパネルに特徴のある丸窓群。中々見学の機会がない彼の作品を直に感じさせてくれます。中には彼のデザインと思われる椅子も置いてありました。

日本だと屋内で大事に展示されてもおかしくありませんが、青空の下、何気なく置いてあります。これがVDMなのですね。

ジャン・ブルーヴェはコルビジェと並ぶフランス三大近代建築家の一人と言われていますがコルビジェとの接点は多々あったようです。ユニテしかりですが、調べれば、コンクリートとアルミニュム、対照的な二人のアプローチがどの様に影響しあったのか興味のあるところです。明日訪問するロンシャン礼拝堂の鐘はコルビュジエの意思を継いで彼が設計しています。このガソリンスタンドも元は1953年ロワール県に設置されたものだそうですから、時代、場所ともコルビュジエのフェルミニサイトに近いところに存在していた事になります。

ところで最近の情報によると昨年夏マルセイユに“リッシュ・ド ・レスカレット”という野外建築公園がオープン。そこにジャン・ブルーヴェのトロピカルハウスが移設展示されているとの事です。場所はマルセイユのユニテに比較的近く、これからはユニテと合わせての訪問が考えられますね。風光明媚なエリアで近くの良さそうなレストランと合わせて計画すれば又素晴らしい一日になるのではないでしょう。

ファクトリー 1981/1983 1994

メイン道路に沿って奥に進むと左手にメタリックな壁のきれいな工場建屋が見えてきます。ニコラス・グリムショウ(Nicolas.Grimshaw)1981/1984年設計の工場建屋です。これらはヴィトラの工場が1981年火災で焼失した後、短期間に建設する為プレハブ方式で建てられたとの事です。

更に右手にはそれと連絡通路で繋がったアルヴァロ・シー(Alvaro Siza)1993年設計の工場と連絡通路の屋根が目に入ってきます。この連結通路の屋根は可動式で、普段は車両の通行の妨げにならない様、また消防署が良く見えるように上に上げられているのが、雨になると通路でぬれない様屋根が下られるとの事でした。そのデザインからダイナミックな動きを想像しましたが、どうも説明によるとワイヤーに吊り下げられた屋根が静かに下りてくる構造の様です。

通路屋根の昇降(説明から推定)

消防署 1993

このブリッジの先、メイン道路の端にザハ・ハディット(Zaha Hadid)の消防署が見えてきました。1993年建設、建築としては彼女の処女作だそうですがそれにしてはいきなり大胆ものを作った、ヴィトラ社も作らせましたね。迫力のある屋根からは消防署にはとても見えません。(現在消防署としては使われていませんが。)

中に入ると、車庫の広いスペースの真ん中には、ザハ・ハディットがお亡く成りなって間もない事で献花が置かれていました。中のユティリティどこを見てもすごいデザインです。ツアーメンバーからは大いに興味があるのでしょう、質問が続きますが、正直、年寄りにはどこを見ても斜めの構図にだんだん気分がおかしくなりそうで早く外に出たい気持ちになりました。

外に出てホッとすると同時に改めて外観を眺めるとやっぱりすごいものを作ったと感じます。新国立競技場も最初の彼女のデザインだったらどうなったんだろう?でも見てみたかったなと思わせるに十分な作品でした。

倉庫 2016

消防署の向かいには、一~二週間前に完成したばかりのヘルツォーク&ド・ムーロン(Herzog&de Meuron)による資料や作品を保管するらしい倉庫がありました。中の公開は未定との事でしたが、鮮やかな朱色に近いレンガのシンプルな外壁と周りのアプローチが周囲の建物との対比で綺麗です。やはり隣の強烈なザハ・ハディットの消防署を意識したのでしょうね。

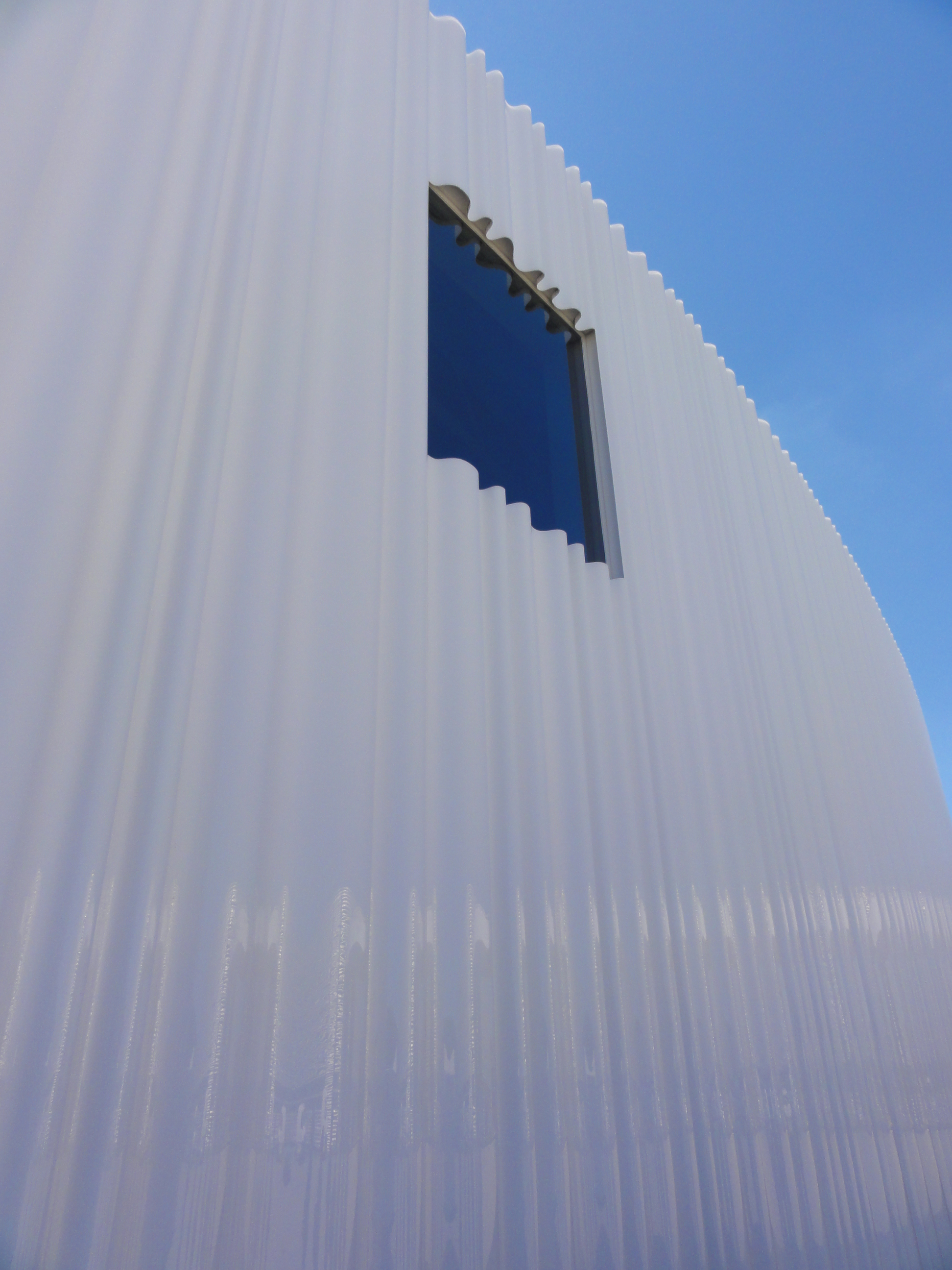

ロジステックセンター 2013

工場群の中を歩いていくと視野が開けて遠くに真っ白の波打った外壁の大きな建物が見えてきました。

サナア(SANAA)設計のロジスティクスセンターです。ほぼオーバルな形をした建物は直径約160mとの事で、同じく円形の金沢21世紀美術館の113m径よりかなり大きい事になります、

この形はトラックヤードの設置易さなど機能面でのメリットが大きいとの事でした。また地下には駐車場が有るとの事です。外壁はアクリル板とか、ヨーロッパではこのような大きな物は調達できず日本から持ち込まれたとの事。傍で見上げるに確かに大きなパネルです。

建物の中に入る事は出来ませんでしたが、入口から中を少し覗くと、天窓が有る様で中は意外と明るく、また外からは軽く浮いているようにも見えるイメージと異なり外壁の内側にはコンクリートの壁ががっちりと構造を支えているのが印象的でした。

セミナーハウス

ツアーもいよいよ終わりに近づき、見慣れたコンクリートの壁が見えてきました。1993年安藤忠雄氏が海外で初めて設計したセミナーハウスです。ここで少し休憩でもするのかなと思っていたら、ガイドの説明に益々力が入ってきます。建物に入る前から、そばにあるさくらんぼの木の下で説明が始まりました。この辺は元々さくらんぼ園だったそうです。建設に当たってさくらんぼの木を残して自然と対話する安藤さんの日本文化をうまく継承する素晴らしさを得々と説明しているようです。

中に入っても、畳サイズを意識したコンクリート枠、和風の照明、安藤さんと日本文化が絡み合って説明が続きます。どうもガイドの方には、日本文化そして安藤さんの人柄、人間性に引かれるところが大いにあるようです。ただ他の建築家はArchitektと言っていたのに安藤さんは大工だマイスターだと説明していた点だけは気に入りませんでした。これは安藤さんのインタビュー番組や講演会で良くご自身のバックボーンの一つに大工があるとおっしゃっている事が、海外でも良く伝わっているからでしょうか。それにしても、ここドイツの田舎でも、ニ日前のフランスの田舎でも、作品がぶれていない、つまりクライアントの信頼を勝ち得ているのがすごいと思いました。

脇のドイツの若者がガイドの説明にずっとうなずいているのを横目で見ながら、ガイドの女性に目を向けると、日本人の私に「どうでしょう?」と問いかけている様でもあり、日本で見慣れている私も「そうだそうだ!」とうなずづいてました。ユニークなカルチャーを持ちえる日本の建築家、デザイナーは世界でもすごくなれるのだ。そう思うと少しうれしくなりました。日本の若い人達はこれからさらに飛躍して欲しい。

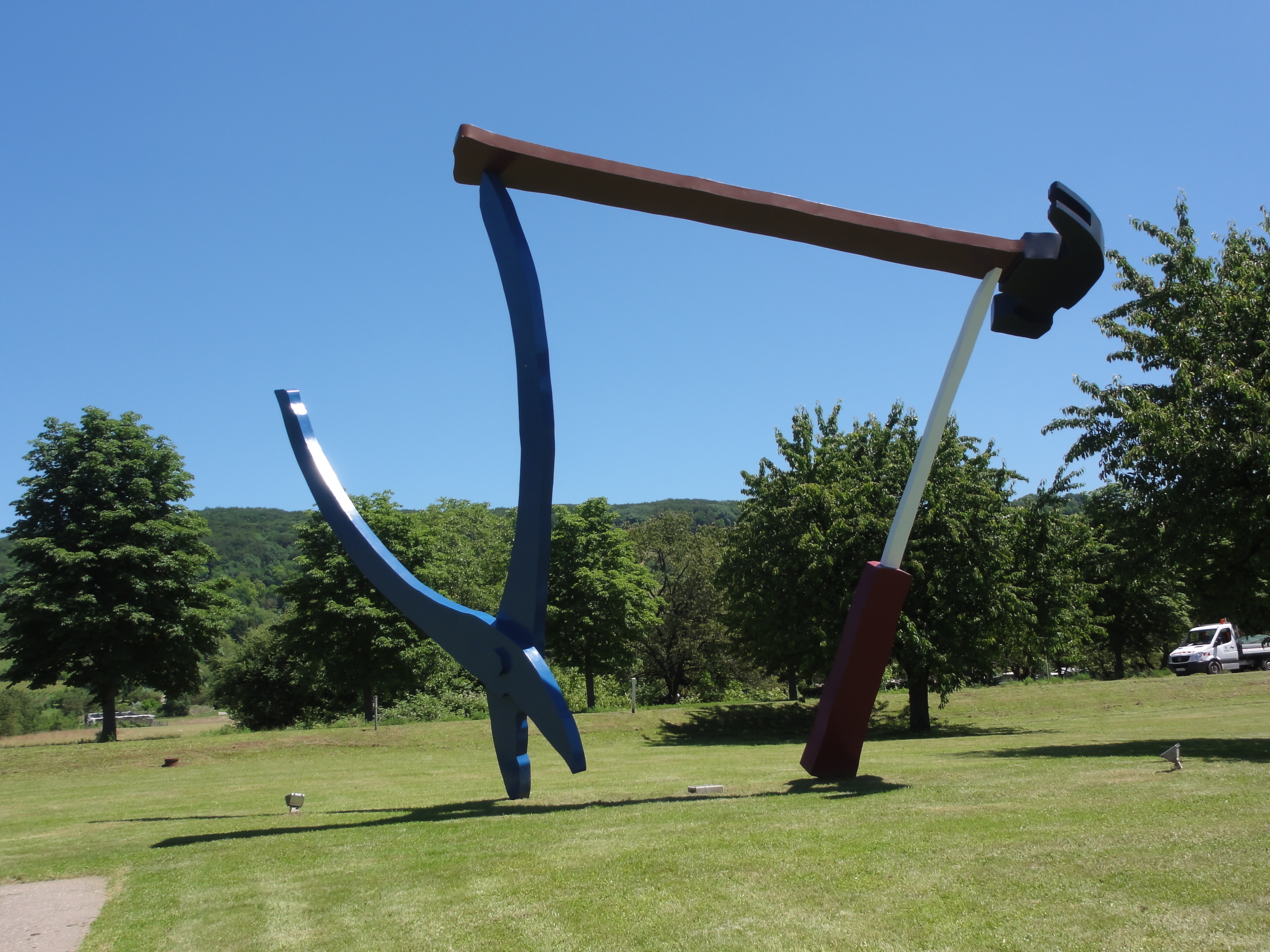

バランシングツール 1984

約二時間のツアーが終了し工場脇のゲートから外に出ると、東京ビックサイトの巨大ノコギリでも知られているクレス・オルデンバーグ(Claes Oldenburg & Coosje van Bruggen)のバランシングツールが目に入ってきました。なんでもヴィトラ社会長の誕生日のプレゼントだそうですが、工場火災間もないころの誕生日にこんな作品を贈るところがヴィトラ社のVDMたる由縁ですね。

ゲーリー設計の工場棟

さてツアー出発点のフランク・ゲーリー(Frank Gehry)のヴィトラデザインミュージアムビルに戻ります。

改めて建物の周りを見るに、背後にあるゲーリー設計の工場棟とのコーディネーション、曲線が絡みあったデザイン、建物の白さが青空に映えてとても綺麗です。

ヴィトラハウス 2010

最後に昼食と休憩を兼ねてヴェトラ社家具のショールームである2010年HdM設計のヴィトラハウスに向かいました。

近づくとその五角形の建屋をランダムに積み上げたニークな構造、今日はあまり見ることがなかった木材が素材として使われているのが印象的でした。

今朝からHdMの建築を見てきました。その外観はガラス、金属から、レンガまで様々な素材が採用されており正に”表層の建築家”と言われるところなのでしょうが、実際に見れば固定概念によらずその場所で周囲とも最も最適な姿を求めた結果の様に思えました。

ヴィトラ社の家具にはそれほど興味はなかったのですが、建物の内部がどうなっているか見てみたくそのショールームを覗きました。そしたら外の景色も取り入れて大変綺麗でまた居心地よいのでつい長居してしまいました。やはりヴィトラ社のデザイン・機能は素晴らしいのですね。

ベランダに出るとヴィトラ・キャンパスがほぼ見渡せます。改めてその変化に富んだキャンパス内の建物を眺めます。ゲーリーやザハや安藤忠雄氏、皆プリッカー賞をもらう前からヴィトラ・キャンパスに作品があるわけでヴィトラ社の見立てはすごいなと改めて思いました。

工場のゲートが上がり大型トラックが構内に出入りしているのが遠く見えます。ヴィトラ・キャンバスは日々新しい作品を作り出しているのですね。

「ヴィトラはヴィトラの道を進みます。今日ここを訪れたあなたがそれをどう捉えるかはあなた次第です。」とでも語っているようでありました。日本にもこんな生きているデザイン・ミュージアムが有るといいですね。