リヨンを午後5時に出発したオール二階建て車両のTGV6885は 途中ディジョンで進行方向が変わりバーゼルSNCF駅に定刻午後8時半到着しました。

今回購入したフランスレイルパスはフランス国鉄SNCF管轄内で有効ですが、バーゼルSNCF駅がスイスのバーゼルSBB中央駅のフランス側に30~35番ホームとしてある為、フランスレイルパスでスイスのバーゼルにも行ける事になります。

バーゼルSNCF駅に到着

バーゼルSSB中央駅への連絡通路にはちゃんと国境ゲートが有りましたが、監視の人はいませんでした。バーゼルはスイスドイツ語圏で表示は一気にドイツ語表示になりました。何十年も前ですが当時の西ドイツに住んでいたことがあり懐かしい文化圏です。

連絡通路沿いにはレストラン、スーパー(スイスらしくCO-OP)や総菜屋等が並んでおり到着後何かと便利です。スーパーでは日本のコンビニで売っているものと同じパッケージの三角おにぎりを発見、日本の食べ物がここまで浸透している事にびっくりです。

バーゼルSSB中央駅コンコース

今回バーゼルに来たのは、まずロンシャン訪問の経由地として考えた事にありますが、世界的に建築・アートでアクティブな街と注目されているバーゼルの様子を見ることもありました。

市としても力を入れているのでしょう、ホテル等で、詳しい建築ガイド冊子(Architekurin Basel)が貰えます。同じ様な内容はiPhone アプリ(Architector Basel)もあり、こちらで事前にチェックできます。ただ、100近くの建物が紹介されており、時間が限られる場合、どこに行くかその選択は悩ましいところです。

更に私の場合、ドイツ側(Weil am Rhein)にあるヴィトラ・デザイン・ミュージアムの建築ツアーに参加することを優先したので、本当に限られた時間でのバーゼル市内散策となりました。

バーゼル シュパーレン門

それで、ここバーゼル出身のヘルツォーク&ド・ムーロン(Herzog&de Meuron)とやはりスイス出身でコルビュジエの助手の時もあったマリオ・ポッタ(Mario Botta)の建築に重きを置くことにしました。(私は彼の丸ふちのメガネは絶対コルビュジエの影響と思っているのですが、、、)また、作品が東京青山にHdMのプラダ(2003)、マリオ・ボッタのワタリウム美術館(1990)とそれぞれ存在するので、それがバーゼルではどんなんだろうかという興味も有りました。

それでホテルは、近くにHdMの建築が二つある旧市街のシュパーレン門(Spalentor)そばにしました。

東京青山 ワタリウム美術館とプラダ

市内の移動は当初、ホテルで無料の自転車が借りれるので、それで市内の建築を見て回ることを考えていました。しかし着いて見ると、街並みにマッチしたトラムがいたるところ走っており、そのトラムやバスが自由に乗れる“モビリティ・ティケット”がホテルからもらえたので街中の雰囲気を知るのはこれだと考え、移動はトラムと徒歩にしました。停留所でのトラムの行先や待ち時間の表示は分かり易く慣れない旅行者にも利用し易いものでした。

具体的には、まずホテル周辺を歩いて散策。その後はヴィトラ・デザイン・ミュージアム(VDM)に向かうまでの時間、HdMの中央信号所を折り返点にして、市内をぐるっと回るコースにしました。

旧市街集合住宅

ヘルツォーク&ド・ムーロンの建築としてまずシューパーレン門近くの集合住宅(1993年)を見に行きました。

両サイドをがっちりした建物に挟まれた6階建ての小さな建物でしたが、ファザード全面に設置された折りたたみ式の黒い扉がしっかりと存在感を出しています。よく見ると扉の内側は全面ガラス張りの様でまた両脇の建物と一階分の高さが異なっています。内部は周りと異なる新しい設計で快適な空間を作りだすと共に、一方この趣きのある扉で周囲の街並みとの調和をはかっている様に見えました。

この様なベランダの折りたたみ扉は、二日前のリヨンのコンフュランス地区の現代建築でもいくつか見かけました。HdMはコンフュランス地区の総合プロデューサーでもありなじみが有ったのかもしれません。

扉のパターンはバーゼル市内の排水溝カバーがヒントになっているとの情報が有りましたが、本当のところどうなんでしょうか?

ロゼッティ医薬研究所(Apotheke des Kantonsspital)

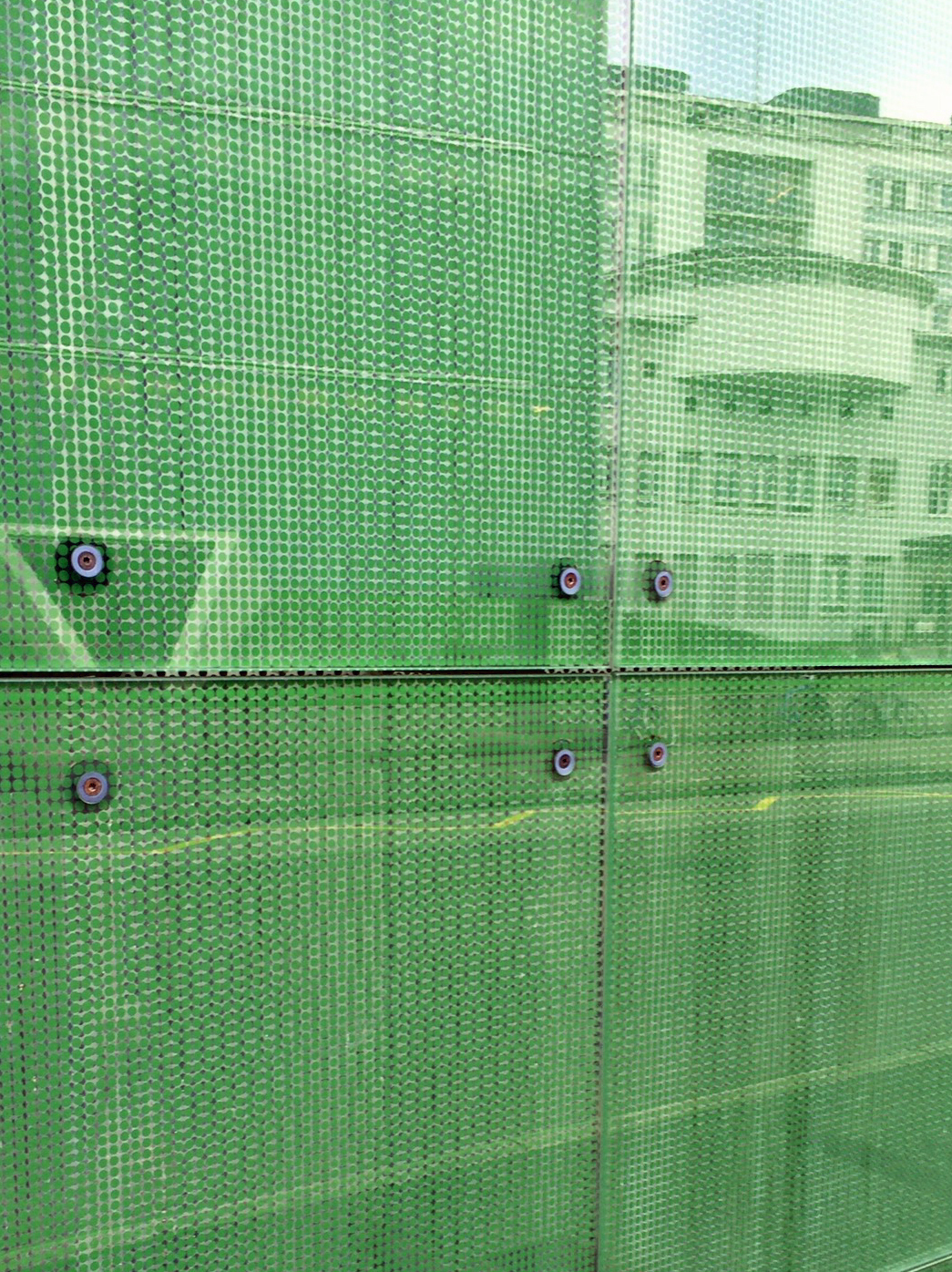

緑豊かなバーゼル大学構内の脇を通り大学病院エリアに向かいます。 病院通り(Spitalstrasse)の向こうに緑の全面ガラス張りのHdM設計(1998年)のロゼッティ医薬研究所が見えてきました。 近くで見ると、ガラスには緑の小さな丸が印刷されその内側にはは逆に丸穴があけられたアルミのようなシートが見えます。これらが光で微妙に相乗効果をもたらすのでしょうか、見る位置を変えるとこの緑も、濃い緑色から黄緑色に変化します。

そして気付いたのですが、ガラスには道路の向こう側にある小児科棟、1945年建設のバーセル病院本館がまるで絵画の様に映ってきれいです。私には、これは何気なく病院との一体感を示している心憎い演出の様に思えました。

ガラス壁面に映える小児科棟

ガラス壁面に映えるバーゼル大学病院

左端はバーゼル病院本館増設の婦人科棟。正面はカラフルな小児科棟

小児科棟 カラーパネルは見る方向で黄色やオレンジに変化

商業ビル(ElsassertoⅡ)

トラムでバーゼル駅に向かいます。駅右手に歩くと直ぐにHdM設計2005年建設の全面ガラス張りの商業ビル(ElsassertoⅡ)が見えてきました。

駅側のガラス壁面は全面赤で大変目立ちますが、通りに面したガラス壁面には上に街路樹と空、少し引っ込んでいる一階のガラス面には、トラムをはじめ通りの往来がきれいに映し出されています。周りは格式のありそうな古い建物です。このガラス張りのビルはまるで生き物の擬態の様にその周囲の古い街並みに溶け込んでいるようでした。地元出身の建築家、身近な街並みへの思いが有るのではないでしょうか。

スドパーク バーゼル (Südpark Basel)

バーゼル駅構内を横切り駅裏に出ると左手脇にHdM設計のランダムな窓が特徴的な複合ビル“スドパークバーゼル”(2012年)が直ぐ目に入りました。10年以上の月日をかけたバーゼル中央駅コンコースの改修に合わせ2012年完成した大きな建物です。

複雑な外壁はプレキャストのパネルで、その製造及び建設過程はYouTube で詳しく見ることがます。

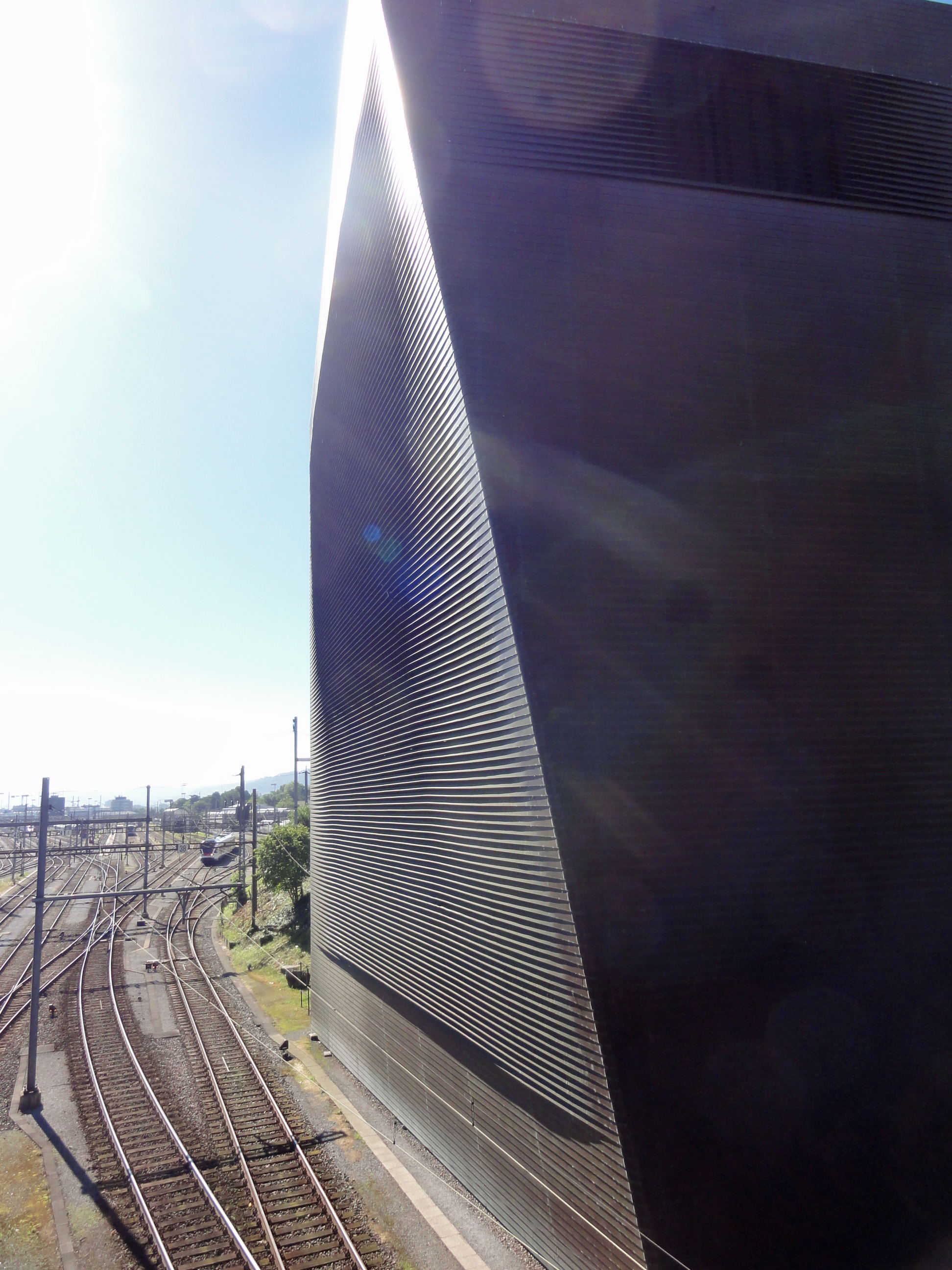

中央信号所(Zentrales Stellwerk)

トラムでいよいよ中央信号所に向かいます。実はここバーゼルでHdMの作品の中で一番見てみたかった作品です。そんな期待を持ってトラムから降りて近寄ると信号所は鉄道にかかるミューヘンシュタイナー陸橋の傍になんの表示もなくポツンとありました。でもよく見ると写真で見ていた以上に凄いデザインです。銅板と言われる帯でねじれを持って巻かれたこの建物は、とても美しい。一方、傍から見上げると帯の隙間から中に明りと人影が見えて、確かに中にオフィスが有ることが分かります。(トップ写真)そのことは中からも銅板のねじれで外は結構見えているという事なのでしょう。今日監視カメラでモニターするにしても鉄道の信号所なのですから外はある程度見えてないと心配ですよね。しかし凄い発想ですね。

訪れたのは1999年建設の2番目の信号所で1km程度離れたところに1994年最初に作られた同じようなデザインの信号所とHdM設計の機関車庫(1995年)が有ります。しかし今回は時間がなくスキップしました。

さて陸橋を渡って市街中央の方に戻り始めると、その向こうになんと7棟が繋がった大きなビルが見えてきました。ビルとビルの間には異なる大きなモニュメントが設置されており面白い構造です。予期していなかったビル、こうゆうのが突然現れるところが建築の街バーゼルを象徴しているようでもありました。

国際決済銀行(BIZ) A

バーゼル中央駅近くに戻ってくると中央郵便局の赤く個性的な建物の向こうに特徴のある円柱の20階建ての建物が見えてきました。

1976年ブルクハルト+パートナー(Burckhardt +partner AG)建設の国際決済銀行(BIZ)です。傍から見上げるとその姿はとても力強くて躍動感があります。

国際決済銀行(BIZ) B

更にその先を右に曲がってアエッシェングラーベン(Aeschengraben)通りを進むと今度はマリオ・ボッタ(Mario Botta)による二つ目の国際決済銀行の建物(1995)が右手角に見えてきました。半円筒形でツートーンの外壁、一部切り取ったようなデザインは青山のワタリウム美術館(1990)の外観に通じるところがありましたが、やはり銀行だからでしょうか外壁には大理石のような立派な石材が使われていました。その外壁のツートーンカラーは歴史あるバーゼルの街並みと調和を保ちつつ十分目立つ存在感がありました。

そろそろヴィトラ・キャンパスに向かう時間になり、トラムでクララプラッツ(Claraplatz)のバス停まで急きました。