中のレジでチケットを購入し、そこからコンクリートの誘導路に沿って行くとメインゲートからの道に合流します。

ロンシャン礼拝堂の天を指す屋根が見えてきました。いよいよと思うとドキドキしてきます。そして遮る物がなくなったとき、礼拝堂その姿が目に飛び込んできました。快晴の空を背に緑の地面に建つ白い塔。それにグレーの屋根が見事に立体感を与えています。写真はいろいろ見てきましたが、やっぱり本物はすごい。

丘の上に出ます。礼拝堂は広い丘の中に建っておりその周りのスぺースが姿を一層美しく見せています。更に東と南方向は見晴らしがよく開放感があります。それが南東の反り返った屋根を中心に建物の外に向かう力を力強く引き出している様です。

少し離れて礼拝堂の周りを歩きます。歩く毎にその姿が変わっていきます。そこには写真で見慣れた姿もあり、また新たな発見もあります。

北西側では屋根は見えなくなり代わりに小聖堂を構成する三つの塔で全く違う姿を見せています。塔の明り取りのスリットは独特の造形を作り出しどこかユーモラスでほっとする処もあります。こんなところがコルビュジエだなとまた感じるところです。大きい方の塔の明り取りはプリーズソレイユの様にも見えます。

礼拝堂の傍を回ります。立ち止まって見上げる毎にいろんな姿が迫ってきます。大事に細部を見ていきます。そしてマリア像や説教壇と見ていくと、内側との繋がりでだんだん礼拝堂の内部が気になってきました。

入口に向けて北側に回ります。日陰に近代建築でガーゴイルを再評価させたと言われる雨樋を見つけました。コルビュジエの雨樋は今回の旅で色々見てきてましたが、そもそもガーゴイルとは動物とか怪物といった生き物の形をしたものを指しそれとは一線を期するものと思っていました。しかしこの桶も含めたオブジェは礼拝堂という大きな生き物の一部を表現している様でもあります、これぞガーゴイルだなと思えてきました。

今日は天気なのでじっとしているのが,一度雨が降り出せば何かが動き出しそうな感じです。

いよいよ北側にある小さな入り口より中に入ります。

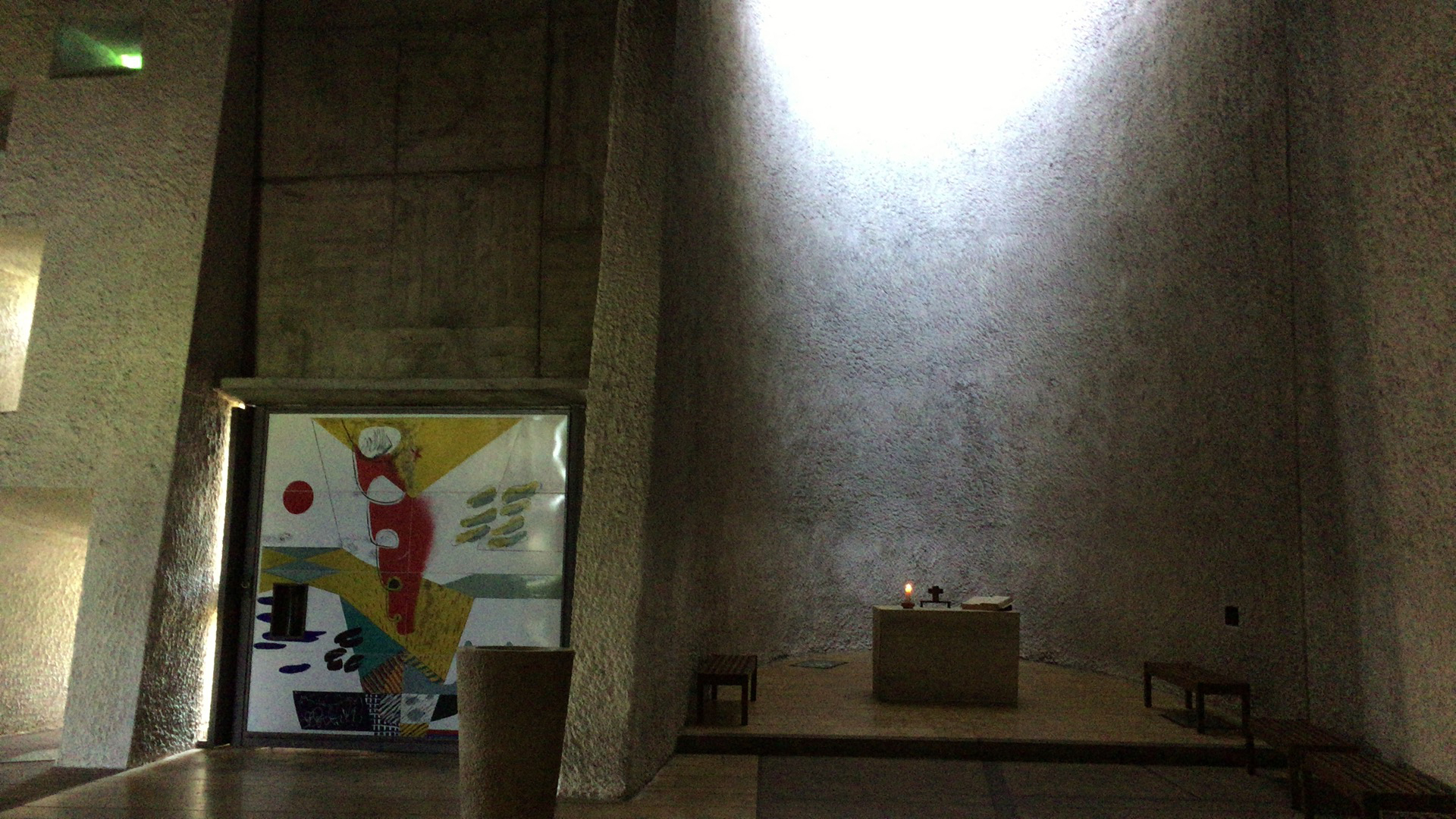

天井と壁の間のスリットそして南側壁にある様々な窓から強い光が入っています。その光に、明るい外から入った直後は内部が良くつかめません。正しく光の空間です

目が慣れてくると、白い壁の輪郭もハッキリしてきました。

天井は大きくカーブしており、床も傾斜がある様で外で見た形のイメージが内部にも反映された空間です

窓側にあるコルビュジエのデザインと言われる座席に座るとすこし落ち着いてきました。

祭壇正面の壁にはいくつかの小さな穴があり星の様に光がはいっています。窓に置かれたマリア像は外からの強い光でその姿はただ輪郭らしきものが分かるだけです。

小聖堂には上から光が壁に柔らかく反射して降りてきています。礼拝堂の中は光の競演です。

主扉のコルビュジエの絵もエナメルで書かれているからでしょうか、少し光に反射しています。

座っているとやはり気になるのはそばの壁にある27つの窓です。窓は大きさそして枠の厚さや方向も様々でそれで光を拡散させていると言われますが、ガラスに書かれた言葉や絵を含め、何か計算された意図、仕掛けがきっと有るのではないかと思えてきました。

ロンシャン訪問の一週間後、早稲田大学で開かれたシンポジュウム“ロンシャンの丘との対話展”に参加しました。最新のお話が聞けまた貴重な資料を見ることが出来ましたが、進行中の実測調査や初めての天井の中の調査などを知るにつけ、礼拝堂についてはまだまだ未知な事がありそうと増々思えてきました。

傍にある窓の一つからは遠く下界が見えています。上の方の窓からは何が見えるのでしょうか? 全体に何か隠された意図があるのかも、、、、そう思えてくる様な27つの窓でした。

再び外に出て周囲を歩きます。

やはり気になるのは東側の隅にあるピラミッドです。これは先の戦争で亡くなられた方々の慰霊碑で、破壊された前の礼拝堂のがれきを積み上げて作られているそうです。ロンシャン市長の依頼であったようですが、コルビュジエの図面にもはっきりと描かれており、その場所は大事に選ばれたようです。慰霊碑なのでこれに上がるのはどうかなとも思いましたが,階段らしきものもあり上がってみました。頂上で振り返ると、マリア像をはじめ野外の祭壇、さらに遠くこの地方が見渡せこの敷地で一番良い景色が見える場所の様に思えました。

更に北東には、前の礼拝堂の破壊されず残った鐘(二つ)を吊り下げたジャン・ブルーヴェ(Jean Prouvé)による1975年建設の鐘楼が有ります。これもコルビュジエの図面には当初より書かれていますが、予算不足で実現できず、死後、牧師の方々が生前親交のあった彼に嘆願され実現したとの事です。オリジナルの図面ではこの下を人々が通り抜け村への道につながる規模のようでしたが、ジャン・ブルーヴェは偉大な礼拝堂に自分が干渉しない様、シンプルな形に収めたとの事です。

その外にも鳩のモニュメントがピラミッドの傍に有り、先の戦争から蘇った礼拝堂の周囲には平和への願いが込められています。

巡礼者の宿泊所

また、気になったのは南の斜面下にひっそりとあった巡礼者の宿泊所と言われた建物です。外観の色使い、野外テーブルの嵌め石など正しくコルビュジエの作品ですが、残念ながら立ち入り禁止となっており近づくことは出来ませんでした。後日のシンポジュウムでは中に入るには修復が必要な状態で早く修復すべきの意見も出ていました。そうなれば良いのですが。

クララ女子修道院

最後に南西の斜面にあるクララ女子修道院に向いました。この名前は日本でも聞きますね。

レンゾ・ピアノ(Renzo・Piano)設計によりビジッターハウスと同時期に作られたきれいな建物です。ただ建設に当たってはこうした施設を偉大なコルビュジエの作品の傍に設けることへの是非がかなり議論された様です。その結果でしょうか、建物は遠慮するように斜面に細長くめり込む様に作られています。丘の上の方からは十字架以外存在が分かりません。

中に入ると直ぐに、映画に出てきそうな服装のシスターが、丁度何かの行事の準備でしょうか、通路を忙しく行き来されていました。自由に見ていいとの事でしたが、遠慮しながらの見学となりました。それでもレンゾ・ピアノの作品ですから、建物は隅から隅まで見て周りました。建物の端まで行くとその先は小さな畑のようです。遠く声がするので目をやるととシスターの方らしきお二人が、鍬を持って畑を耕しておられました。皆さんここで生活されているのですね。

ここに修道院を設けられたいきさつは良くは知りませんが、女子修道院の方々はロンシャン礼拝堂でもミサをされ、地元の方々も集まれる機会が増えているのではないでしょうか。私はそのことはロンシャン礼拝堂が偉大な遺産として存在するだけでなく、そのポストモダニズムの先駆けとなった先進性を時代が変わっても示し続けることになり、素晴らしい事ではないかと思いました。またの機会があれば、今度は9月8日の聖マリア生誕祭など巡礼者の方々が多く集まられる日に礼拝堂がどんな姿を見せるか見てみたいと思いながら丘を下る事にしました。

午後1時過ぎ一両編成の電車TER94425はまるで迎えに来てくれた様にロンシャンの駅にやって来ました。

静かにベルフォールに向け動き出します。そしてスピードを上げロンシャンを通り抜けていきます。左手後方の丘に目を凝らしていると期待した通り礼拝堂が見えてきました。反り返った屋根もわかります。

同じ様な場所からコルビュジエが事前に描いたスケッチが有りますが、木々が大きくなっているもの礼拝堂はその通りの姿です。

そして、ロンシャンに暮らす人々にとってはいつも丘の上に見えている礼拝堂なのですね。

後日、同じ様な位置からの1900年初めの古い礼拝堂の写真を見て分かりました。丘の下から見る礼拝堂は100年前からその塔や建物の感じは同じなのです。

コルビュジエのロンシャン礼拝堂は当時の礼拝堂のイメージを越えたものだった事と思います。それでも人々が毎日遠くから見上げる姿においてはさして変わらず、人々の心には素直に礼拝堂を復活継承させたのではないでしょうか。

更に私にとって印象的な古い写真をWebに見つけました。

それはドイツ軍に破壊された古い礼拝堂の前でのある家族の写真です。終戦直後に撮られたのであろうその写真に私はこの地方の人々にとって礼拝堂は身近な存在であった事、そしてその表情の奥にくじけない前向きな姿の一片を感じ取りました。

コルビュジエが先進的な礼拝堂をここロンシャンに5年をかけて実現させたのは、こうした人々の心と共振するものが建設中きっとあったからではないでしょうか。

そりかえる南東の屋根は平和な時代が続くよう丘の上からロンシャンの街更に遠く先を指し示しているようです。